広告このコンテンツには広告を含む場合があります。

ワトコオイル塗り方コツ|テーブル墨汁塗装とオイル仕上げに素人が挑戦編

こんにちは。木製家具をなんちゃってDIYで造作するのが趣味の、とりやっこです。

とりやっこ

とりやっこ車内テーブルが白っぽくてなんか悪目立ちするかも…!

今回の挑戦は、木製家具の墨汁塗装とワトコオイル仕上げ。

以前自作した車内テーブルを、素人がエイジング塗装を試みたお話を書きたいと思います。

墨汁塗装もワトコオイル塗装もはじめての素人が、つまずいたポイントが満載、どうにか仕上げたコツなどを覚書き的に記しております。

どうぞ最後まで気楽におつきあいくださいませ。

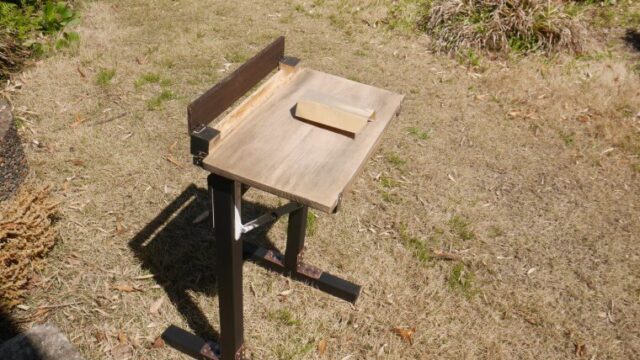

塗装したいもの、自作車内用木製テーブル

テーブル天板はダイソー桐まな板白木。脚部分、ホームセンター調達のSPF材。いずれも素地のままなので、いかにも白っぽさが目立ちがちです。

車内置き用テーブルとして作ったもの。

車の後部座席シートが、全部ブラック系なので、白いと浮いて見えます。

やはり気になり、どうにか脚だけでも車の色になじませたい!

天板も色落ちしないという条件で、ゆるく塗装をこころみたい、という願いを叶えるミッションとなっております。

いつもはめんどうくさいことがきらいな、なんちゃってDIYerですが、必要に迫られての塗装なので、やるしかない!と切実にとりかかっております。

前回、製作までの道のりを書いた記事はこちら。

用意すること・もの

床の養生

まずはテーブル塗装前に床板の養生などを。

普通は養生シート&養生テープを用意します。

ただ我が家の縁側は、昔ながらの古民家にありがちな、ガチで黒光りする無垢板となっております。

塗装しても縁側の板がおおむね汚れないよう、新聞紙数枚を重ねた状態で、マスキングテープで貼りつけました。

墨塗装したところで目立つはずもなく、いっそオイルを塗ってあげたらよろしい状態なため、このようなゆるい養生です。

用意したもの

塗装用品

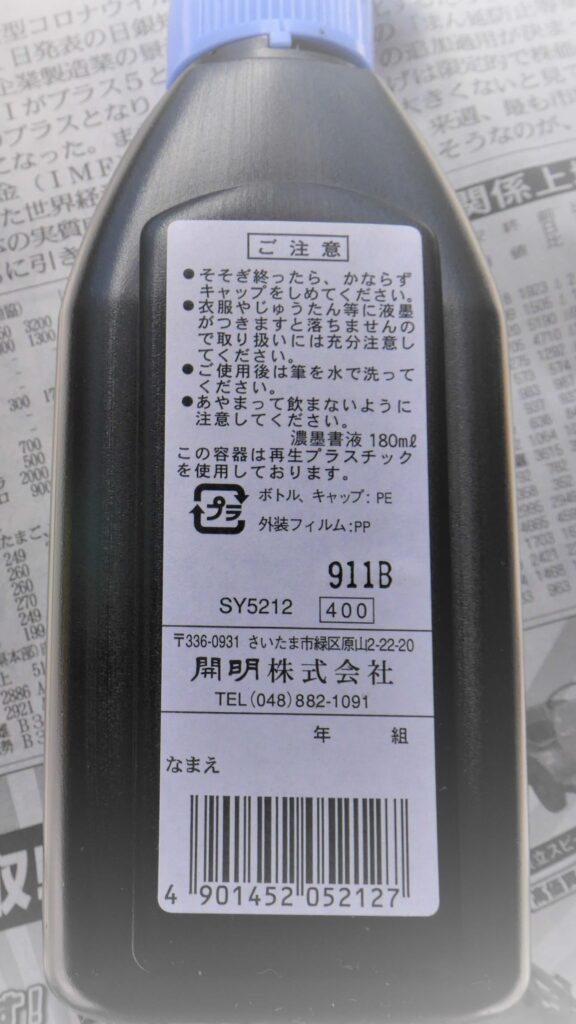

・墨汁(開明書道液墨 濃墨書液)

・墨汁を入れる容器

・濃い目インスタントコーヒーと器

・刷毛(油性兼用)

・小筆(細かい部分塗り用)

・ウェス(古Tシャツハギレ)

・【塗り残し用】ネーム書き用油性ペン

素地調整用

・サンドぺーパー(№80,180)

・耐水サンドペーパー(№600)

木材保護用オイル

・ワトコオイルw-01ナチュラル

(塗布用品は塗装用刷毛を洗って兼用、あとはウェスで)

汚れ防止用

手袋(プラスチック製)とエプロン

床養生用品

古新聞、古段ボール、マスキングテープなど

天板表面をサンドペーパーで整える

木目を整える作業は、180~240番手の細目のサンドペーパーで行うのが、基本とワトコオイル缶の裏書にありました。

手近にあった№180で、様子を見ながら研磨をはじめました。

ペーパーをかけると、むしろわずかに数か所筋がつく様子。

普通サンドペーパーは傷、木目のあらをなくすためにかけます。

細目サンドペーパーのはずですが、どうやら木目の方向に沿ってかけるべきところ、方向を外した模様。

それでも、テーブル表面が荒いと感じるほどではありません。

古材風アレンジ♪ということで、いいかんじに筋をつけたままでいこうと思います。

脚にも釘打ち穴や削り残しを発見。墨が塗りにくそうなので、今のうちに削っておきます。

脚の角材は本来面取りすべきですが、放置していました。

斜めに切断するのも面倒な上、本来座席下に入りこみ、隠れて見えない部位だと処理していなかったのです。

車は靴を履いて乗るし、木材の角を踏み、足を怪我することもないだろう、と判断。

手で持つ背面補強飾り板部分は、ササクレで怪我しないよう、よくペーパーをかけておきます。

削りカスもきれいにウェスで除去。

用意するウェスは使い古しの方がけば立たなくてよいとのこと。

木目をこするとき、塗料の中に余分な毛羽が入らないもので、できれば自然素材のもの。

ということで綿の古Tシャツをウェスに。

墨汁塗装の手順(抜粋)

墨汁塗装を選んだ理由

そもそも墨汁でなぜ塗装しようと思ったのか。(百均で水性オイルステインも売っているのに。)

わざわざ買いに行かなくても、家に息子の墨汁があったからです。

全国書道教育連合選定とものものしく書かれた、清書にも耐えうる代物。

息子に墨汁を買ってやるとき、非常時プチDIYのときには、借りようと思っていたような気もします。

高濃度の液墨で乾きも早いので、薄めても深みのある黒色がでます、とあります。

薄めても発色がきれいなどといいことずくめ。

刷毛は油性兼用のものを使用。

書道用小筆は百均のいちど使用後、洗いすぎによる毛先が傷んだもの。

人には新品で毛先が整ったものを使用することをおすすめします。(と言いつつ今回は、他に使い道のない断捨離予定物なので、使用しました。)

墨を入れる器は洗わず丸ごと捨てられるものがよい、と人にはおすすめしますが、私はひっくり返し防止用に最近使うことのないミニグラタン皿黒色を利用しております。

布に染み込むと色落ちしないので気をつけて、という注意書きに希望を感じます。

色移りしにくいというデメリットが、木にきくのなら、むしろメリットなはず。

墨汁の色は、家の柱(昔、囲炉裏でいぶした煤がついたような墨色)から推察するなら、マットなブラックになるはずです。

油性ペンなら材料の性質状テカりますが、墨汁は臭いもなく、エコな材料であることも一度使ってみたかった理由です。

墨汁は少し薄めて塗布しよう

まず塗装は目立たない土台脚で試し塗りを

原液のせいか、いきなり脇から塗ったせいか、ひと塗りで垂れてきました…。

慌てて拭き取り、別の脚で上部から塗ってみます。

墨汁の、木部への染み込みが、いまいち悪いようです。

墨液がテカったまま、しばらく染み込まず、表面にたまっている状態が続きます。

上にのった墨汁を伸ばすようにウェスで刷り込んでの塗布は、大変手袋が汚れる作業。しかも刷毛を使う意味がわからない…。

塗りにくいなら、薄めて使う方が伸びがよいかと墨汁を水で薄めてみます。

少し(すみません。体感値で)だけ薄めた状態で、また別の塗ってない脚に試してみます。

薄めて塗ると格段に伸びます。ただし色は少し薄まりますが。

脇の垂れかかった墨汁原液と、色の対比がわかります。

色をもっと濃くしたいなら、重ね塗りをした方がよいということになります。

細かい部分は小筆で塗る

脚全体、背面板も塗装しました。

ここで少し困ったところが、金具がある部分です。

上の写真を見ての通り、白い折りたたみ式棚受け金具を選び、悪目立ちするばかりか、かなり塗りにくいことに気づきました。

黒い金具なら問題はなかったはずですが、白いと上まで被るように塗るわけにはいきません。

ペンキなど専用塗料なら上塗りもできたでしょう。

金具部分に塗ってしまったら、時間を置かずウェスで擦ると、けっこうきれいに拭き取れます。

はみ出したらウェスで拭き取りつつ、刷毛で塗りにくい細部は小筆で塗ります。

UP写真はありませんが、同じく脚部分ブロンズ色金具の周り、穴部分も、塗りにくいです。

小筆ではむろん、イレギュラーな細かい塗り残し個所は、細身油性ぺンで対応することにしました。

インスタントコーヒー塗料&薄墨で天板塗装

テーブル使用中に塗料が本や服、指などにつくのではないか。

そんな理由で天板へのクリアオイル塗布以外の塗装をためらっていました。

ですが、カフェテーブルとしての使用の想定上、もっとも汚れる可能性があるのは、コーヒーを入れたカップの輪染み。

そこで考えたのがコーヒー塗装。

オイルで保護する一方、輪染みを目立たなくするには、いっそ薄茶色に塗ればよいという発想です。

薄い色のエイジング塗装なら、インスタントコーヒーでいけそうだと、さっそく用意しました。

飲んで飲めないこともない、けれど明らかに濃い量を配合。(すみません。体感値です)

インスタントコーヒー塗装ははじめての挑戦。木部への染みこみ、色落ち具合など、詳細は未知数です。

調べてもよくわからないときは、いきなり試します。(普通は失敗しないよう余った同じ質感の木材で試しぬりをおすすめします)

コーヒー液がサラサラなため、あっというまに木が水分を吸い込みます。むらにはなりますが、塗装はしやすい、です。

これでは無塗装保護オイルなしのテーブルが、あっという間に輪染みで汚れるはずです。

さらにコーヒー液につけたウェスを、天板全体に擦り込みます。

むらなくコーヒーで塗装するのは、実はむずかしいことがわかりました。

液がゆるすぎると、色の塗りムラを調整する間なく、あっというまに木が吸い込んでしまうという事実。

この失敗にしか見えない塗りムラをどう挽回すればよいのでしょうか。

濃い目ダークウォルナットの色目をつくろうと墨を入れすぎ、失敗したものです。

天板に塗るわけにはいかなくなりましたが、塗り残し脚部分の調整用に使おうと思います。

木口や木端、金具部分のそばなど。

このウェスの汚れ具合と写真の場面は?

コーヒー液の染み込んだ、湿ったウェスにて、墨汁塗装脚部分を拭いたら色落ちした。

と同時に、同じウェスでついうっかり天板を磨いてしまったという状態です。

当たり前のようですが、保護オイルなしでは墨汁塗装は色落ちしました。

それも水がかかったなら、ひどく塗装が落ちることがわかりました。

これは保護オイルは必須、場合によってはさらに蜜ロウコーティングの必要性があるかもと思えてきました。

ですが同時に、古木感のかんたんな出し方がわかりました。

湿った薄墨汚れウェスを天板に擦りつけるだけ。

ごく薄く墨をといて刷毛で塗るより、はるかに時短で経年変化によるダーティーさが自然につくれるのです。

刷毛に慣れないド素人でも、指とウェスでなら擦りつける強さと場所を少しずつ、自由にかえられますから。

端材の断面部も墨色にしました。

セリアのインテリアバーはムラになっています。塗る必要はなかったかも。

どの道車に搭載したら、見えなくなる背面部分。気にしないことにします。

とはいえ天板汚れ感が本物の仕上がりに。このままではまずい出来です。

古木感でなく、ガチ古木は困ります。

アンティークでもビンテージでもなく、見た目が古道具。イメージと違います…。

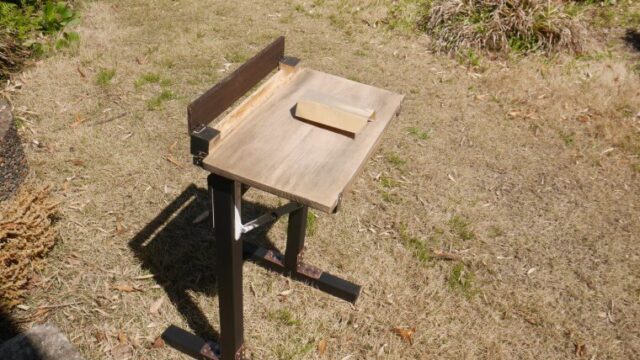

乾いたら色の変化があることを期待して、戸外で一時間乾燥させます。

たまたまよく晴れた日でした。

濡れたテーブルに花びらやほこりの落ちる場所を避け、風などの被害の受けない場所に置きます。

戸外で乾燥一時間後、テーブル天板を研磨

参考事例 庭の古木のケース

これがリアルの醸し出す圧倒的存在感。このままでは使えないひび割れと汚れが、ハンパないです。

見た目おしゃれな古木、古木風だけれど実際は汚れが手につかない、きれいなテーブル表層を目指します。

エイジング風にサンディングしよう

研磨した木の粉が飛び散ることもあり、戸外で作業をします。

結構、薄汚れがサンドペーパーにつきます。

エイジング、かんたんなようでむずかしいと一瞬思いましたが、研磨作業で塗りムラを調整できることがわかりました。濃すぎたところを強く削るだけ。

より自然に経年変化したテーブルに見えるように仕上げます。

ただし、脚部分は表層についた刷毛や、ウェス毛羽立ちなどの汚れ落としのみ。

エイジングのための研磨はしませんでした。

マットブラックな塗装が、無残に剥げ落ちるからです。

脚部はより黒い方が都合がよいため、エイジングの必要がないのです。

指でさわると少し色落ちなどあるもの、黒すぎず、白すぎもしない仕上がり。

使いこんだ机的、淡いノスタルジーな味わいが加味され、まぁまぁな出来です。

ワトコオイル塗り方コツ(ワトコ初心者が失敗しつつ経験を語る)

ワトコオイルとは何か?

イギリスのワトコ社製、木材専用オイルフィニッシュです。

このオイルは無垢材に浸透するタイプ。自然の木目を際立たせながら、保護する仕上げ用オイルで、植物性由来(原料亜麻仁油など)です。

木材に染み込んだオイルが、空気に触れることで木の内部を硬化させることによって、汚れや水濡れから保護する効果があるとのこと。

家具だけでなく床にも使えるようです。

蜜ロウワックスの場合、床が滑るので向かないんだよ

表面は油膜をはるタイプのニスと違い、ウェットな仕上がりということ。

ニスというほど万能の防水感はないが、木の自然な呼吸を妨げない、本来の木の風合いを増すのが最大の強み。

木材の経年変化を抑えつつ、家具が美しく老いる姿を楽しめる点が魅力的です。

初心者でも手順通り塗布すれば、失敗しにくいオイルとの前評判です。

ワトコオイルには着色を兼ねて色が8種類あります。今回は木目の色をもっとも自然のまま美しく保つ、ナチュラル(クリア)を選んでいます。

買った当時は、どの木に塗るにもOK!木材を生かすため万能の色だからと、選びました。

例えば今回のテーブルの仕上げのためわざわざ選ぶなら、エボ二ーなど(濃い目ブラウン)を購入すれば、塗装作業は簡単だったはず。

でもそこは、言ってもしょうがありません。

使っていないワトコオイルを使おうと決心し、オイル仕上げを思い立ったので、作業前あらたに買い足す発想がありません。

200㎖でも小さなテーブルには十分、まだ余るでしょう。

それは置いといて。アラフィフにはきつい細かい字で(使用用途や手順などの説明書きが)、裏面にありました。

またネット、複数文献などをチェック、一般的使用法について洗い出しました。

使用手順(基本の要約)※あくまで理想です

①家具の表面のほこり・汚れ・木くずをとる

②№180~240サンドペーパーで表面研磨

③一回目オイル塗布。たっぷりめに

④15~30分放置

⑤木材にウェスで浮いてきた油をふき取る(ベタつかなくなるまで)

⑥一時間乾燥

⑦二度目オイル塗布(オイルは前回の三分の一)

⑧№280~400くらいの耐水ペーパーでウェット研磨(濡れた状態で行う研磨)

⑨ウェスで余ったオイルを拭き上げる

⑩一時間乾燥

⑪木目に浮いたオイルをからぶきして、いったん作業終了

⑫丸一日乾燥させて、完成!

※理想と書いたのは、乾燥時間などは、天候、木材表面の乾き具合によるため。

亜麻仁油独特の臭いがおおむね消えるまで、一週間かかるというデータも。

(結果的に、2日ではまだ少し臭いが残っております。6日でもまだ臭いは完全に消えません)

ワトコオイル塗装開始!

第一回目ワトコオイル塗布

缶を振ってから、とりあえず目分量で注いだものの、結局三回継ぎ足しました。

ワトコオイル色同士を混ぜるつもりがないのなら、器に出す量は、少しずつでも問題はないです。

ただ意外にオイルがサラサラなので、脚部分など、ウェスだけで塗るのは厳しいかも。

急きょ、墨汁で使用した刷毛を洗って使い回しました。

塗装用は色塗りとオイル仕上げ用、二つ用意してあるとよかったです。

このオイルフィニッシュ作業、亜麻仁油独特の臭いが当たりに充満します。

えげつない臭いに耐えられなければ、窓を開けるか、作業を戸外で行った方がよいと思われます。

オイルをたっぷり刷毛で塗りましたら、天板ばかりがてらてらと濡れ輝きます。

どれだけたっぷり目分量すぎたのか、…。

脚にもワトコを塗ったのですが、墨汁塗装脚にすっきり染み込んでくれたようで、マットブラックなまま特にテリ輝いてはいません。

塗装ありとなしでは、吸い込みが違うのか?はたまた研磨の具合なのでしょうか。

脚はあまりも磨いてはおらず、塗装が乗りやすい=オイルも染みこみやすいのかも。

初心者がワトコ塗りは失敗しない(と言われる)理由。

なんどもやり直しがきくことでしょうか。

刷毛だけでなくウェスなども使って、ゆっくり細かく塗りこむだけ。

塗る技術も、とにかく目につく個所ていねいにこすりつけるだけ。

作業スピードはさほど問わないし、あとのウェット研磨作業で、いくらでも表面の調整が可能。

ただし、その分合間の乾燥、浮き出たオイル拭き上げなどに時間がかかるわけです。

晴れた、できれば戸外作業もできる気候の日を選び、半日以上、実際、家仕事をしながら丸一日作業をするという具合。

これは作業日は完全に休日ONLY。やる季節も日にちも選ぶことを意味します。

ガチのDIY初心者にはハードルが高いながら、高級家具風をワトコ初心者でもつくれるという具合。

メリットとデメリットが背中合わせなのですね。

三十分経過後 オイル拭き上げ

15分で不安だったため30分放置。

オイルをしっかりダイソー桐板が飲んでくれたようで、異様なテリは消えてくれました。

いったん余分なオイルを吹き上げます。けっこう刷毛や布などのこすりつけた跡やほこりが木目に付着しています。

塗り残しも数々発見。

吹き上げたウェスにうっすらとオイルとともに、薄墨色がつく状態です。

塗布後一時間放置!

一時間乾燥

一時間、テーブルを縁側や戸外などで乾燥させます。

二度目オイル塗布とウェット研磨

二度目のオイル塗布作業開始です。

塗布のあとウェット研磨(濡れた状態で行う)をするのですが、今回必要だったのが耐水性のサンドペーパー。

セリアの耐水サンドペーパー

№600、№1200、№1500が二枚ずつ入っているもの。今回は№600を使用します。

脚の墨汁塗装は車のシートへの付着の危険を考え、わざと塗らなかったもの。ですが、第一回目オイル仕上げを忘れていました。

慌てて塗ります。乾燥時間に誤差が出ますが、いったん先に進みます。

第二回目オイルを塗ります。塗る量は前回より少なくてもよいとのこと。

オイルが塗れたら、濡れているうち、毛羽がついたりした木材表面などをきれいに耐水ペーパーをかけます。

粉を木板の繊維のなかに擦り込むようにかけます。(という話ですが)

あまり擦るとせっかくの墨汁塗装が色落ちします。

手が汚れるほど。脚などわずかにかけただけで、ところどころ色が剥げてしまいます。

ほどほどにしかかけれません。

これは、「やはり専用の塗料の方がよかったのか?」とふと思います。

でもウェット研磨は仕上がりの美しさのためにした方がよい、という作業で、しないからといってどうなるのかも未知数…。

これ以上かけたらせっかくの美しいマットブラックが、ただの古道具に…という状態。

二度目なのにたっぷりめにワトコを塗ってしまいました。

夕方になっているせいもありますが、少し濡れた具合の写真の図。天板もしっとりします。

一時間乾燥後、再びオイルを拭き上げ

戸外に干しておいたテーブルを取りこんで、様子を見ます。

一応、養生シートを撤去後ながら、脚裏のオイル汚れが心配で床に段ボールひいてます。

天板はオイルでベタつくこともなく手触りも良好です。

本読み台なのに、ゆっくり本が読めない一日でしたが…、これは出来上がりが楽しみです!

あとは一日以上、乾燥させるだけ。

古材風天板仕上げに、オイルフィニッシュが有効ということはわかりました。

今後の課題は、オイル塗布の時間&乾燥などの時間がかかりすぎる、この流れをどうすればラクに行えるか?

何度か試して、慣れが必要というところでしょうか。

脚はアイアン、天板のみの色つきワトコオイル塗りが簡単かも。

ともあれ、なんちゃってDIY好きには、ハードモードな作業、仕事に行く方がラクな一日ではありました。

ワトコオイル塗装車内テーブル、完成した様子

二日経過後、乾燥終了

写真では乾燥前との違い、わかりにくいですが。

天板に関し、特に色落ちなし。

怖いので強くこすらないけど、脚部分も、恐れた激しい色落ちはないです。

まだ臭いは残るものの、天板等、手で撫でてもすべすべで、手にオイルがつく様子はないです。

ホームセンターで見た、アカシア集成材天板にクリアのワトコを塗った、DIY展示品のテーブルと同じ手触りですよ。

(アカシア天板自体が800円程度でも、なかなか素敵なものでした)

ティッシュに色落ちもないようですし、一応オイルが板に染み込んで、乾燥がひとまず終了したと思っていいのではないかと。

臭いがとれるまで、車内に搬入するのはやめておいたほうがよさげです。

はじめてのワトコオイル仕上げの感想

私自身ワトコは初心者でも簡単にできる!失敗しないよ、とか言える状態ではありません。

ただ一個一個の作業はド素人でも、教えてもらえば誰でもできる単純作業なのですね。

それでも作業手順が多く、経過途中は失敗の連続でした。

ただ、私のようななんちゃってDIYerでも、手をかければやり直しはきく、ということはどうやらお見せできたのではないでしょうか。

オイルフィニッシュは、木材の美しさを確かに最大限引き出せると思います。

ワトコオイルは木材を元の値段以上に格上げしてくれます。元々がダイソーの桐まな板だとは思えない仕上がりに。

ともすればやぼったくなりがちな木製家具を、ビンテージな風合いに変える!

そんな体験は、実際自分がやってみなければわからない作業でした。

今回は、本格的DIYのまねごとをした、とりやっこでした。

※ワトコオイルと並んで、メジャーな木部保護剤として、蜜蝋ワックスである英国製のブライワックスがあります。

百均ペン立てにBRIWAX(トルエンフリー)のラスティックパインを試したみた記事がありますので、よかったらどうぞ。

蜜ロウワックスにてベッドサイドテーブルの天板を仕上げた記事は、こちらから。

私は百均簡単DIY的な家具を自作するのが趣味なので、失敗も経験として楽しむことができますが…。

もしあなたがDIYでの家具の塗装作業に限界を感じたら、専門家に依頼することを考えてもよいかもしれません。

✅自分で作業したけれど、仕上がりが思うようにならなかった

✅DIYでの塗装・塗り直しは作業工程が多くて不安

✅補修作業もしくはエイジングがむずかしい

✅アンティークもしくは思い出の家具なので、失敗したくない…

そんな方はAIが専門家を紹介してくれるマッチングサービス、ゼヒトモを利用してみては。リフォームをはじめ500種のジャンルで施工業者を紹介してくれます。

このサービスの特徴

✅AIが専門業者を選んでくれる!

✅相談・見積りは無料!

✅複数業者にサービス内容の質問ができる!

まずは無料のお問い合わせから

かんたんな質問にこたえるだけでいいの?

追伸。車内テーブル搬入しました

車に、搬入写真。乾燥6日目でも、まだオイルの臭いがうっすらします。

黒色塗装の脚がだいぶ周囲の車シートに同化して、目立たなく見えます。

あぁ、後部座席にテーブルを置いた瞬間、ここは私のカフェである的妙な落ち着きはいったいなんでしょう。

乗り降りの際には天板をたためば邪魔にならず、車に乗せっぱなしでもOKですよ!

テーブルの存在の醸し出す、ここはカフェ感は意外に重要でした。

やっぱり木製家具っていいもんですね💛

搬入後、しばしテーブル天板を撫で撫でしたりしておりました。

というわけで、今回の車内テーブル墨汁塗装とワトコオイル仕上げのミッションは、これにて終了させていただきたいと思います。

ではでは。

にほんブログ村ランキングに参加中♪

記事が面白かったと思ったら、1クリックしていただけると、とりやっこがよろこびます💛